当农耕与文化相遇,当风光与康养相融,龙新乡正手握温泉、农耕、生态“三张牌”,全力推进农文旅融合的“破圈”实践。近年来,龙新乡立足区位优势和资源禀赋,积极探索“农业+文化+旅游+康养”融合发展,聚焦“文旅+百业”融合发展模式,整合农耕体验、农事研学、休闲观光、徒步旅游、温泉康养等多元资源,构建起业态丰富、功能完善的乡村旅游新格局。

串珠成链,让“颜值”与“内涵”同频共振。依托得天独厚的生态基底与浓郁的民族文化,龙新乡以“集点、连线、汇面”策略,将山水风光、文化遗产、康养资源聚点成线。从雪山村3A级景区的云海松涛,到勐冒农庄的农耕野趣;从蚌渺湖周末营地的亲子欢语,到黄草坝温泉的氤氲暖意,一个个特色景点被“串联”成线,形成“春可踏青研学、夏赏田园风光、秋能泛舟观景、冬享温泉康养”的全季旅游矩阵。更令人期待的是,雨辰湾、河岚湾、三关温泉等康养项目与雪山农文旅研学中心正加速建设。未来,游客既能在田间体验播种收割的辛劳,也能在研学课堂触摸农耕文明的脉络,更能在温泉汤池里卸下旅途的疲惫——这种“白天撒野山水间,夜晚栖息乡愁里”的旅居体验,正是龙新乡对“颜值”与“内涵”的双重打磨。

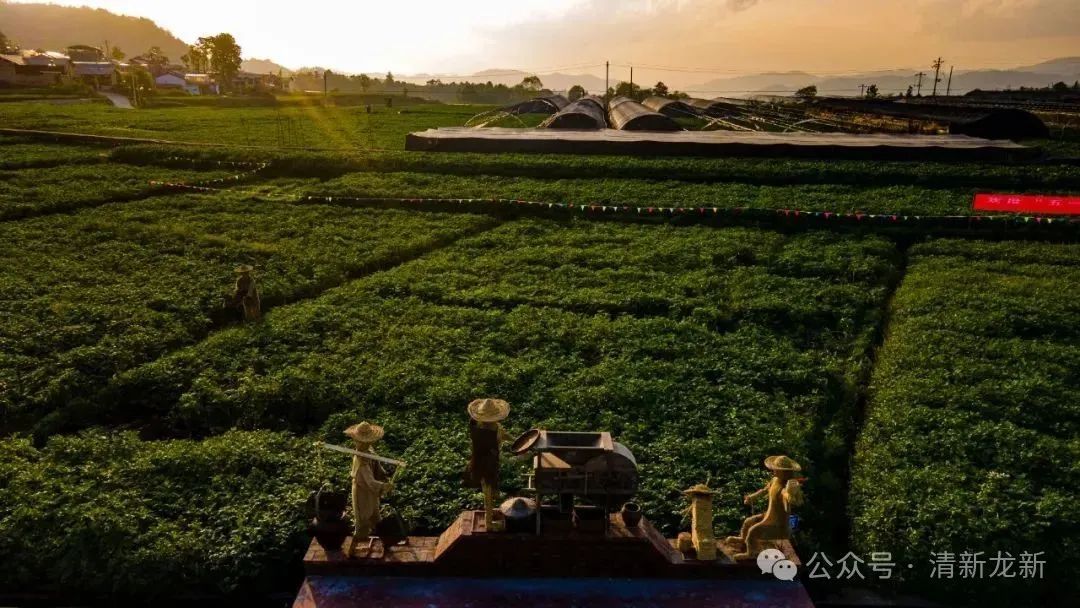

产业筑基,让“旅居”有了长久的“烟火气”。龙新乡以党建为引领,将“一村一品”与文旅康养深度嫁接,让旅居者不仅能“看风景”,更能“品生活”。在勐冒村,黑土地上的“马铃薯-玉米-青菜”一年三熟轮作模式,既鼓了村民腰包,也为游客提供了“从田间到餐桌”的农耕体验;雪山村的“公司+基地+农户”林下种植模式,让草血竭、茯苓等中药材既成了“生态名片”,也成了康养产品的“源头好料”;荆竹坪村的石斛产业从盆栽观赏到精深加工,让“仙草”变身旅居伴手礼......菜子地村的安吉白茶、金银花,茄子山村的白花木瓜,绕廊村的姬松茸,这些带着“龙新印记”的农特产品,通过文旅渠道走向更广阔的市场,也让“旅居龙新”多了一份“把味道带回家”的念想。

文化铸魂,让“乡愁”成为最动人的“旅居IP”。 龙新乡深挖民族民间文化,让老手艺、老民俗成为旅居者的“精神原乡”。雪山村修复的11座水碾水磨,转动着农耕文明的记忆;勐冒村廖家寨文化大院里,侨乡故事在歌声中代代相传;黄草坝村的傈僳族“刀杆节”上,非遗绝技让游客惊叹连连。从“美丽雪山乡村旅游文化节”的茶香四溢,到“勐冒洋芋美食节”的烟火升腾,再到龙陵县首届越野跑的活力迸发,文化活动与旅游体验的碰撞,让“打卡龙新”变成了“读懂龙新”。而蚌渺湖周末营地的星空露营、围炉煮茶,更是将自然野趣与现代休闲结合,让“短暂旅居”升级为“深度沉浸”,让每一位访客都能在山水间找到心灵的栖息地。

生态打底,让“绿色”成为最普惠的“康养福利”。龙新乡坚守“生态立乡”理念,将雪山、蚌渺湖等生态地标转化为康养旅居的核心吸引力,徒步雪山感受负氧离子“洗肺”,泛舟蚌渺湖邂逅“舟行碧波上”的诗意,在中草药泡脚中体验民族医药智慧,围炉煮茶时静享田园慢生活......在守护“绿色颜值”的同时,龙新乡更将生态优势转化为民生福祉。通过推广浙江“千万工程”经验,实施污水处理、垃圾治理,让村容村貌“净起来、美起来”;依托黄草坝温泉等资源打造的康养旅居项目,让“住下来”的游客既能享受自然馈赠,也能感受“家”的舒适。如今的龙新,蓝天映碧水,村寨嵌绿野,“生态康养”不再是口号,而是触手可及的生活日常。

从“观光打卡”到“康养旅居”,从“单一景点”到“全域画卷”,龙新乡的农文旅融合实践,正以“破圈”之势证明,乡村振兴的“颜值”,在于山水相映的生态之美;而“内涵”,则藏在产业兴旺的活力里、文化传承的根脉中、康养旅居的温度间。这里的故事,才刚刚开始。